Fehlgeburt: „Es ist wichtig, dass Frauen über den Verlust sprechen können“

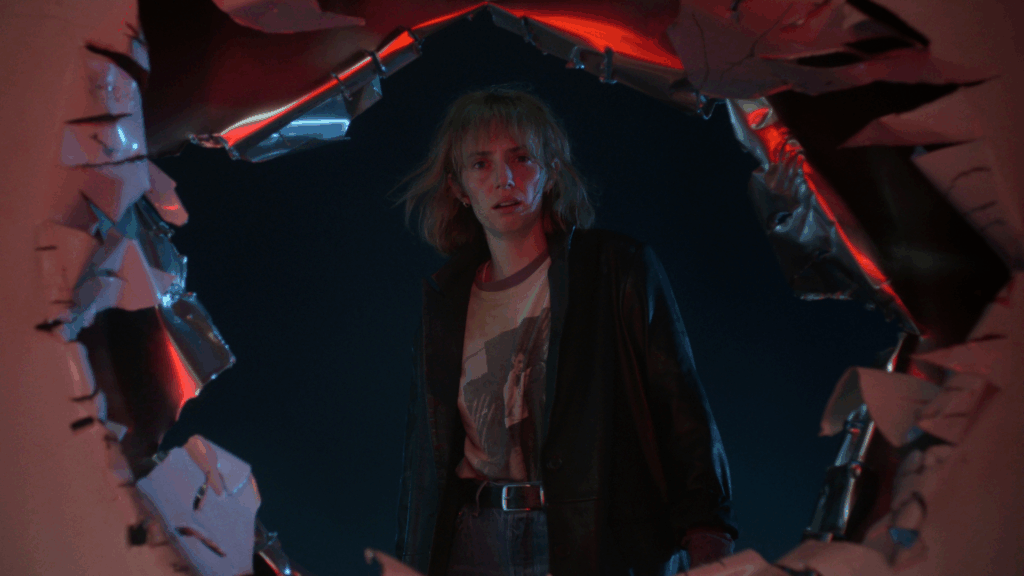

Diese Geschichte hat kein Happy End

Warum wir alle über unseren Schatten springen und viel mehr über den Verlust einer Fehlgeburt reden müssen.

“Viel Freude und sooo viele Liebe“, schreibt Stefanie Fischer-Stranner bald nach unserem langen Gespräch. Glück und Dankbarkeit vibrieren in ihren E-Mailzeilen, ihr Sohn kam im Februar auf die Welt. Ich nehme die frohe Botschaft hier vorweg, weil es Stefanie wichtig war zu betonen: Bei aller Freude ist ihr Baby nicht das Happy End der Geschichte, wegen der wir uns trafen. Mit ihm schreiben Stefanie und ihr Mann eine neue Geschichte.

Die Geschichte von Stefanies Kinderwunsch nahm ihren Anfang aber vor mehr als zehn Jahren – und wird immer ein Teil von ihr bleiben, sagt sie.

In den vergangenen Monaten kontaktierten uns mehrere Frauen mit dem Wunsch, Fehlgeburten zum Thema zu machen. Eine von ihnen ist Stefanie. Die Betroffenen verbindet neben dem Schmerz eine weitere Erfahrung, die sie unerwartet traf und kränkt: Sie werden kaum gehört, sie werden sogar gebeten, über das Erlebte zu schweigen, und selbst im nahen Umfeld scheint es ein ungeschriebenes Ablaufdatum für ihre Trauer zu geben. „Passt das eh, wenn wir heute beim Essen nicht darüber reden?“, hat einmal eine Freundin zu Stefanie gesagt. „Aber ich konnte an nichts anderes denken als mein lebloses Baby“, erinnert sie sich.

Wir fragen uns: Tamponwerbungen werden nicht mehr mit blauer Flüssigkeit gemacht, wir beginnen endlich offen darüber zu reden, dass Frauen teilweise unter unerträglichen Regelschmerzen leiden – und Fehlgeburten sind noch immer tabu? Woran liegt das? Stellvertretend für viele Frauen hörten wir Stefanie Fischer-Stranner zu – und baten Professor Katharina Leithner-Dziubas, die Leiterin der Psychosomatischen Frauenambulanz der Uniklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie am AKH Wien, um Antworten.

Langer Weg bis zum Schock

Stefanie Fischer-Stranner hat sich vorbereitet. Neben ihr liegt ein Büchlein mit chronologisch geordneten Notizen. Doch sie wird in diesem Gespräch selten dort hineinschauen. Das Erlebte hat sich in ihr festgehakt, um damit einen Umgang zu finden, arbeitete sie seit Beginn der Kinderwunschbehandlung mit einer Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin.

Stefanie ist Anfang 30, sie hat ihren Master an der Wirtschaftsuni absolviert, sie ist Gründerin und Co-Gründerin zweier Agenturen für Social-Media- und Online-Marketing und lehrt an der Digitalworld Academy. Seit gut zwölf Jahren ist sie glücklich liiert; dass sie mal eine Familie mit zwei Kindern haben möchte, war für sie immer klar.

Mit 20 legt sie eine Pillenpause ein, aber es kommt keine Regelblutung.

Wenn sie eines Tages Kinder haben möchte, solle sie sich darauf einstellen, dass es länger dauern werde, sagt ihr eine Ärztin. „Da wollte ich gleich vorarbeiten, um meinen Zyklus in Schwung zu bringen“, erzählt sie. „Ich hab in meinen 20ern alle möglichen Behandlungen ausprobiert: von Mönchspfeffer bis hin zu Akupunktur.“ Ohne Ergebnis. Eine andere Ärztin findet nach Jahren klare Worte: Ihre Unfruchtbarkeit hätte genetische Ursachen, der Weg in eine Kinderwunschklinik sei unausweichlich. „Das war ein Schock“, sagt Stefanie.

„Wir gehen alle bewusst oder unbewusst davon aus, dass eine Frau schwanger werden kann, wenn sie das möchte. Wenn sie entdeckt, dass sie nicht schwanger wird, ist das bereits die erste Verlusterfahrung“, erklärt Professor Leithner-Dziubas. Stefanie ist Ende 20, als sie mit ihrem Partner erstmals eine Kinderwunschklinik aufsucht.

Die ersten Stimulationen scheitern, eine körperliche und seelische Herausforderung. „Ich hatte zehn Jahre lang keinen Zyklus und das Gefühl, nicht einmal zu dem Punkt zu kommen, wo man überhaupt eine Chance hat.“ Hoffnung keimt auf, als aus sechs befruchteten Eizellen vier Embryonen entstehen. Einer wird ihr eingesetzt – und Stefanie wird schwanger. „Als wir beim ersten Ultraschall eine Herzaktivität hatten, wurden wir von Endorphinen durchflutet, wir sind euphorisch mit einem Glückwunschsackerl aus der Klinik raus“, erinnert sie sich. Wenige Wochen später wird die Ärztin beim Ultraschall leise. „Ich habe die Hände und die Füße gesehen und mir gedacht: Sollte es sich nicht bewegen?“ – Kein Herzschlag mehr.

„Ich hatte mir schon vorgestellt, wie groß mein Bauch zu Weihnachten sein wird – war das jetzt ein Alptraum? Das Bild vom leblosen Baby hat sich eingebrannt.“ Am folgenden Tag fährt sie mit ihrem Partner ins Spital, eine Kürettage soll gemacht werden. „Ich habe nur geheult. Da sagt der Arzt zu mir: ,Sie schlafen nur kurz, danach haben S’ alles vergessen.‘ Ich konnte nicht glauben, dass das Baby, für das wir solange gekämpft haben, einfach aus mir rausgesaugt wird. Als ich aus der Narkose aufgewacht bin, ging mein Heulkrampf weiter, ich hatte zu wenig Sauerstoff, musste auf der Intensivstation bleiben. Ich habe mir gedacht: Ich will nicht atmen, mein Baby atmet auch nicht mehr.“

Als sie wieder auf die Beine kommt, folgen monatelang Untersuchungen, ehe sie den nächsten Versuch starten kann. Der steht für sie außer Zweifel, aber die Fehlgeburt hinterlässt tiefe Spuren. „Eine Fehl- oder eine Totgeburt muss betrauert werden wie jeder andere Verlust. Wird er weggeschoben, kann sich der unbetrauerte Verlust irgendwo in der Psyche ablagern oder einkapseln und in einer anderen Situation wieder aktuell werden“, erklärt die Psychoanalytikerin und Psychiaterin Leithner-Dziubas. Bei einigen Frauen taucht etwa in einer späteren Schwangerschaft die quälende Frage auf: Warum darf dieses Kind jetzt leben?

Fels in der Brandung

Während Stefanie beruflich weiterhin gut unterwegs ist, sieht es hinter den Kulissen ganz anders aus: Sie litt unter massiven Schlafstörungen, Schwindel, Schweißausbrüchen, konnte kaum U-Bahn fahren, weil die vielen Geräusche sie irritierten. Die Psychotherapie fängt sie auf, das Netz, das sie sich von Freund:innen wünscht, ist löchrig. Einige sehen es später ein und entschuldigen sich. Manchmal beneidet sie ihren Partner, dass all das nicht mit seinem Körper passiert, „aber er war immer verständnisvoll, ich habe sogar das Gefühl, dass wir nach all dem eine neue Ebene von Verbundenheit haben“, sagt Stefanie.

Erst kürzlich konnten in einer qualitativen Studie der Psychosomatischen Frauenambulanz Auswirkungen von unerfülltem Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung auf die Lebensqualität der betroffenen Paare untersucht werden. „Frauen sind psychisch und körperlich deutlich belasteter als ihre Partner. Es zeigte sich aber auch die Bedeutung der Unterstützung durch den Partner. Kann der Partner als Fels in der Brandung erlebt werden, wirkt sich das hilfreich auf das psychische Erleben der Frau aus“, führt Professor Leithner-Dziubas aus.

Bei Stefanie wird eine Gebärmutterentzündung diagnostiziert, nach der antibiotischen Behandlung und gut ein halbes Jahr nach ihrer Fehlgeburt folgt schließlich der zweite Embryotransfer. Sie wird schwanger, doch ihre Werte spielen verrückt, und wenige Wochen später krümmt sie sich vor Schmerzen auf der Toilette. „Es ist sehr viel Blut gekommen, und ich habe gewusst: Es ist wieder vorbei.“

Abermals folgen Untersuchungen, Eingriffe, Medikamente, Spritzen. „Ich hatte innerhalb weniger Monate fünf Narkosen.“ Die eine Antwort, was zu den Fehlgeburten führte, wird nicht gefunden. Das Paar beginnt, sich mit den Optionen Adoption und Pflegeelternschaft auseinanderzusetzen. „Ich weiß selber nicht mehr, wie ich es geschafft habe, dann noch einmal von vorne zu starten.“ Im Juni 2024 wird Stefanie zum dritten Mal schwanger, „aber ich war immer in Alarmbereitschaft, bei jedem Klogang, und ich habe es nicht länger als eine Woche ohne Untersuchung ausgehalten.“ Sie sitzt jedes Mal mit Herzrasen in den Wartezimmern, „selbst jetzt habe ich Angst, dass das Herz plötzlich aufhört zu schlagen“, sagt sie im Interview wenige Wochen vor der Geburt.

So spät wie nur möglich besorgte sich das Paar einen Kinderwagen, lange weihten sie niemanden ein. Die Vorfreude durfte nur ein Flämmchen sein, zu dünn war die Haut, um unsensible Wortmeldungen, wie sie sie zuvor gehört hat, abprallen lassen zu können. Selbst Ärzt:innen sagten Dinge wie: „Wenn Sie erst mal schwanger sind, haben Sie alles vergessen.“ Am Morgen nach ihrer Kürettage meinte ein Arzt: „Ah, da lachen Sie schon wieder!“ Auch Freund:innen fragten: „Geht’s dir immer noch schlecht? Warum denn? – Es hat nicht gereicht, dass ich zwei Kinder verloren habe.“

Es brauche keine großen Gesten, findet Stefanie, eine Blume oder ein Spaziergang genügen – und das Verständnis und die Einsicht, dass man Trauer, Ängste und negative Gefühle nicht einfach abdrehen kann. Man müsse Betroffene nicht in Watte packen, findet sie. „Ich hätte mir mehr Interesse und Offenheit gewünscht. Ich kenne Frauen, die nach zwölf Fehlgeburten weitergemacht haben. Es wird zu wenig gesehen, was es bedeutet, sich jedes Mal zusammenzuklauben, neu anzufangen – und gleichzeitig trotzdem zu funktionieren.“

Stefanie Fischer-Stranner ließ sich einen Ring machen, zwei Steinchen symbolisieren ihre beiden Sternenkinder. Und zwei Tattoos: eine Rose und einen kleinen Reminder mit den Worten „Sei lieb zu dir“, denn das sei sie oft nicht gewesen.

Ich hätte mir einfach mehr Offenheit und Interesse gewünscht.

Stefanie Fischer-Stranner

„Manche Frauen leiden unter Schuld- und Schamgefühlen und fühlen sich in ihrem Selbstwertgefühl als Frau verunsichert“, erklärt Prof. Leithner-Dziubas. „Schuldgefühle können durch ambivalente Gedanken der Schwangerschaft gegenüber verstärkt werden. Oder sie können sich mit früheren Erfahrungen aus der individuellen Geschichte verbinden, wenn Frauen beispielsweise die Fehlgeburt unbewusst als Strafe für einen früheren Schwangerschaftsabbruch erleben. Es ist schwierig, eine Erfahrung, der man so hilflos ausgeliefert ist, zu akzeptieren. In den Schuldgefühlen und dem Suchen nach einer Begründung ist immer auch der unbewusste Wunsch nach Kontrolle dieser schwierigen inneren Situation enthalten.“

Sich dem Tabu stellen

Warum ist eine Fehlgeburt immer noch ein so großes Tabu? „Womit man nicht in Berührung kommen möchte, ist die Erfahrung von Verlust und Tod. Das ist vergleichbar mit einer Krebsdiagnose. Patientinnen berichten darüber, dass Freundschaften nicht mehr entsprechend gepflegt werden, Menschen, die jemanden verloren haben, werden oft gemieden. Die Erfahrung von Trauer und Verlust erschreckt uns so sehr, dass wir am liebsten nichts damit zu tun haben“, weiß Professor Leithner-Dziubas und bestärkt im gleichen Atemzug Betroffene. „Es ist wichtig, dass Frauen über den Verlust sprechen können.“

Ihr Appell, ihnen zuzuhören, geht nicht nur allgemein an die Gesellschaft: „Mit einer Fehlgeburt sind viele Fragen und Verunsicherungen verbunden, auch wenn es oft keine Antworten gibt, sollten vor allem Gynäkolog:innen sensibel reagieren und Frauen den Raum geben, über ihr individuelles Erleben der Fehlgeburt zu sprechen. Versucht man, eine Frau in zwei Sätzen zu beruhigen, wird sie sich nicht ernst genommen fühlen, es ist wichtig zu vermitteln, dass es eine adäquate Reaktion ist, sich traurig zu fühlen, und auch, dass es Hilfsangebote gibt, wenn die Trauer nicht alleine bewältigt werden kann.“

DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN

Weitere Artikel zu diesem Thema

People

3 Min.

20 JAHRE AGENTUR PERFECT

20 JAHRE AGENTUR PERFECT – Zwei Jahrzehnte Leidenschaft, Perfektion und Unternehmergeist

Jubiläum der Agentur PERFECT – Zwei Jahrzehnte Unternehmergeist, Emotionen und unvergessliche Events Mit einem festlichen Jubiläumsabend feierte die Agentur PERFECT ihr 20-jähriges Bestehen und setzte damit ein starkes Zeichen für Unternehmertum, Qualität und Netzwerkstärke in Kärnten. Zahlreiche Kund:innen, Partner:innen, Wegbegleiter:innen, Mitarbeiter:innen, Freund:innen und Familienmitglieder folgten der Einladung und machten den Abend zu einer emotionalen Hommage an zwei … Continued

3 Min.

Mehr zu Lifestyle

Abo